Chapitre 2

Le sujet humain, son agir et sa

conscience

2.1.1 Les actes humains partent du cœur de l’homme

2.1.2 Les actes humains, par lesquels l’homme se forme

2.1.3 l’éthique chrétienne, une morale des vertus

2.2 Vie morale et sentiments: faire le bien avec passion

2.2.1 Un peu d’ordre dans ce que nous ressentons: la distinction des passions

2.2.2 Vive les passions !

2.2.3 Mais pas comme guide !

2.2.4 Les vertus correspondent à ce que nous sommes

2.2.5 Le retour du sujet moral: de la joie de faire le bien à la joie d’être bon

2.2.6 Un sujet moral en devenir

2.3 L’éthique catholique au milieu d’autres éthiques

2.3.1 Un autre regard sur la liberté: la liberté d’indifférence

2.3.2 Les morales libérales

2.3.3 La morale utilitariste

2.3.4 L’éthique de «responsabilité»

2.3.5 Aujourd’hui, retrouver une «théologie authentique de la liberté»

2.4 La conscience

2.4.1 Le sanctuaire intime où la voix de Dieu se fait entendre

2.4.2 Être présent à sa conscience

2.4.3 conscience et vérité

2.4.4 soumission ou objection de conscience — le rapport aux autorités

2.4.5 la conscience qui doute et la conscience erronée

2.4.6 Conscience et vie de foi

Le « Cours d’éthique générale » de Christophe Cossement est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

2.1 Les actes humains et la façon dont ils édifient l’homme

2.1.1 Les actes humains partent du cœur de l’homme

En morale on distingue habituellement les actes de l’homme et les actes humains. Les premiers sont des actions accomplie par l’homme sans engager son intelligence et sa volonté. Par exemple, digérer, s’endormir, respirer (sauf lorsqu’on s’applique à respirer d’une façon particulière, par exemple pour favoriser la méditation ou autre chose). En revanche, chaque «acte humain» convoque sa volonté et son intelligence. C’est le centre intime de l’homme qui est mobilisé, son «cœur», là même où il est «image de Dieu», là même où il répond ou non à l’appel que Dieu lui lance.

La morale traite donc des actes humains en tant qu’ils sont le fruit de la liberté, en tant qu’ils engagent le cœur de l’homme.

2.1.2 Les actes humains, par lesquels l’homme se forme

Les expériences que nous vivons nous marquent. Elles peuvent nous marquer profondément si elles viennent toucher à ce qui fait de façon plus constitutive notre identité. On pensera bien sûr à notre intimité physique comme élément déterminant de notre identité, mais il faut y ajouter notre intimité spirituelle, notre capacité à comprendre et à vouloir. L’action volontaire de l’homme, l’action décidée dans les profondeurs de son cœur, imprime en lui une marque, le transforme et le fait changer, évoluer, d’une façon positive ou négative, dans la direction de sa vocation ou dans une direction contraire.

On apprend à jouer d’un instrument de musique en s’exerçant. L’instrumentiste apprend à sentir son instrument, à le faire vibrer, et cet exercice ne mobilise pas seulement ses doigts ou sa mémoire mais tous les éléments de sa sensibilité. La virtuosité acquise permet aussi la joie particulière d’interpréter une œuvre ou d’inventer de la musique. Il en va de même de la vie morale, de l’art de s’orienter vers le bien véritable au milieu des difficultés de la vie concrète, des situations plus ou moins claires, des alternatives les plus compliquées.

2.1.3 l’éthique chrétienne, une morale des vertus

En pratiquant des actes bons, la personne acquiert une sorte de virtuosité morale, qui favorise l’accomplissement d’autres actes bons, y compris dans des situations plus difficiles que celles qui ont fait émerger cette virtuosité. Le bien façonne celui qui le fait et le transforme en être bon. Ce que je fais me fait. La question morale se déplace alors de «que dois-je faire ?» à «qui dois-je être ?» La grande recherche morale n’est pas d’abord d’éviter la faute, en observant des prescriptions nettement formulées, mais «de vivre, de grandir dans le bien et de tendre vers la perfection»1.

Pour désigner cette virtuosité morale, la philosophie parle, depuis les Grecs, de vertu. Le mot prête à rire. Les Lumières ont, au nom de la vertu (Robespierre, Saint-Just), imposé la plus sanglante des tyrannies, tandis que les puritains du XIXe siècle l’ont cantonnée au domaine étroit de la morale sexuelle. Étymologiquement, «vertu» provient de virtus, qui signifie à la fois viril et valeur, discipline, perfection.

Cela pose la question de la conséquence de nos actes sur notre propre personnalité, sur notre propre liberté. Fonctionnons-nous comme un ordinateur, qui n’est pas affecté par le genre de programme qu’on y fait tourner ? Ou ressemblons-nous plutôt à une vallée façonnée par les fleuves qui y coulent, à un chemin creusé à l’endroit où passent les roues des convois ? Encore que ces comparaisons parlent d’usure alors qu’il faudrait trouver des images où l’être se construit à force de faire. Nous avons découvert qu’au moment où il se met à exister l’homme est déjà quelqu’un qui «fait», il est d’emblée placé dans le jardin «pour le cultiver et pour le garder» (Gn 2,15). En faisant, l’homme se fait, en posant des actes il continue sa propre création, il s’édifie lui-même. Ainsi, l’éthique chrétienne se conçoit comme une éthique «de la construction de soi»2 par l’action. Pour retrouver son originalité, la morale chrétienne devrait redevenir une morale des vertus.

Considérer la morale à partir de ce «talent» moral permet de déplacer l’accent de l’acte vers le sujet et toutes ses potentialités. Le sujet bon est celui qui a laissé se développer en lui une familiarité avec le bien qui l’a transformé en profondeur au point de le marquer dans ce qu’il est en lui-même, dans sa «nature» :

|

il est indispensable qu’il existe une sorte de «connaturalité» entre l’homme et le bien véritable. Une telle connaturalité s’enracine et se développe dans les dispositions vertueuses de l’homme lui-même : la prudence et les autres vertus cardinales, et d’abord les vertus théologales de foi, d’espérance et de charité. C’est en ce sens que Jésus a dit : «Celui qui fait la vérité vient à la lumière» (Jn 3, 21) 3. |

Dans la Bible on ne parle pas de vertu et d’homme vertueux, mais on évoque «les justes» pour parler de ceux dont l’être a été façonné par le bien qu’ils faisaient.

2.2 Vie morale et sentiments : faire le bien avec passion

Faire le bien sans enthousiasme, c’est moins bien ! Peut-on même espérer parvenir à la sainteté ainsi ? Sûrement pas. D’ailleurs, saint François de Sales n’a-t-il pas rappelé : un saint triste est un triste saint ?

Nous avons commencé le cours en parlant du «cœur» de l’homme. Notre examen de ce centre intime de la personne nous avait conduits à souligner le rôle de la raison et de la volonté. Mais il ne faudrait pas nous quitter sans envisager le troisième constituant du cœur de l’homme : la capacité de ressentir intérieurement. Car cette capacité peut être une aide à cheminer dans le bien, même si la morale sévère des XVIIIe et XIXe siècles a pu en peindre un tableau purement négatif.

Les anciens appelaient cette sensibilité intérieure les «passions», et saint Thomas pose la question dans sa Somme théologique : «une vertu morale peut-elle exister sans passion ?»4 Pour lui c’est clair : non ! Il en a pour preuve la joie que l’on éprouve à agir de façon juste.

2.2.1 Un peu d’ordre dans ce que nous ressentons : la distinction des passions

Parmi tout ce que nous ressentons on peut énumérer l’amour, la haine, la joie, le plaisir, le désir, l’aversion, l’espoir, la tristesse, la crainte, la douleur, la méfiance, le découragement, la colère, l’audace, etc. Pourrions-nous mettre un peu d’ordre dans tout ce bric-à-brac ?

La joie et la tristesse peuvent être considérées comme passions principales car elles sont l’ «aboutissement de toutes les autres», comme le dit Aristote. La joie est un plaisir particulier, le plaisir lié aux facultés rationnelles de l’homme, intelligence et volonté, tandis que les autres plaisirs nous sont communs avec les animaux dépourvus de raison. Ce qui fait dire à saint Thomas, qui appelle la volonté «appétit intellectuel» et qui définit le plaisir comme le repos dans la fin visée : «il y a chez nous du plaisir non seulement dans l’appétit sensible, commun avec les bêtes, mais aussi dans l’appétit intellectuel, commun avec les anges» (Ia-IIæ, Q.31 a.4).

Les anciens distinguaient aussi les sentiments selon qu’ils relevaient d’une dimension d’attrait (passions du concupiscible) ou d’une dimension de lutte (passions de l’irascible). Concupiscible et irrascible relève du fait que tout être vivant est attiré par ce qui contribue à son bien — et répugne à ce qui lui fait du mal — et qu’il doit combattre contre ce qui est difficile — pour obtenir le bien difficile ou repousser le mal menaçant.

Dans les passions du concupiscible on retrouvera l’amour et la haine, le désir et l’aversion, la joie et la tristesse. Dans les passions de l’irascible se rencontrent l’audace et la crainte, l’espoir et le désespoir. Il s’y trouve aussi une passion étrange, qui n’a pas de contraire : la colère... «causée par la présence immédiate d’un mal difficile» (Ia-IIæ, Q.23 a.3) !

2.2.2 Vive les passions !

Il y a des disciplines philosophiques qui enseignent à rejeter ou à juguler les passions, comme on le voit dans le bouddhisme ou le stoïcisme. Il n’en va pas de même du christianisme. D’ailleurs les évangiles nous montrent Jésus éprouvant toutes sortes de sentiments, de la profonde allégresse5 à la tristesse la plus bouleversante6, en passant par la colère7, la crainte8, le désir9, etc.

Le christianisme accueille les passions comme élément nécessaire à la vie pleine que Dieu a mise en nous et que nous vivrons dans l’éternité. La joie est le propre de la vie éternelle et elle est déjà commencée : le chrétien cherche à en vivre dès maintenant. Quant à l’amour que Jésus nous commande, il n’est pas qu’une bienveillance intellectuelle mais aussi un engagement de tout l’être en faveur du prochain. La dimension de l’attrait est inhérente à l’amour, ce qu’exprime en résumé le Catéchisme :

Les passions du concupiscible comme de l’irascible participent à notre élan vers le bien.

|

La tradition chrétienne est convaincue qu’il n’est pas possible de parvenir à la sainteté sans le «pétrole» de ces deux catégories de passions, sans une forte tendance vers un objet et sans une forte réaction de résistance à l’adversité. 13 |

2.2.3 Mais pas comme guide !

Les passions ne peuvent pas servir de guide pour la vie. C’est le rôle de la raison de définir comment notre vie peut être bonne, et le rôle de la volonté que de nous entraîner à conquérir ce bien. Nous devons d’abord nous laisser conduire par notre volonté et notre raison. Pourtant «nous ne pouvons pas prétendre parvenir à la sainteté uniquement grâce à notre intelligence et notre volonté, mais aussi grâce à nos sentiments, à nos émotions, à nos passions»14. Le désir peut être moral. Il y a le désir du bien et le plaisir à faire le bien. Ce désir et ce plaisir sont la force attractive par excellence. «Nos passions et nos sentiments peuvent contribuer à nous faire trouver le chemin de la béatitude, qui est l’aboutissement de notre vie.»15

Pourtant, nos passions ne libèrent pas en nous qu’une énergie positive. Elles peuvent représenter une menace dans notre quête du vrai bien, elles peuvent nous enliser dans la poursuite de biens partiels et superficiels (ou des choses qu’il ne faudrait pas conquérir, ou des tranquillités qu’il ne faudrait pas rechercher).

|

Si [les passions] ne sont pas tenues en bride, elles deviennent dévastatrices, incontrôlables et inhumaines. Il manque une dimension humaine essentielle à celui qui est incapable de se retenir, de refréner ses besoins de consommation, de nourriture et de boisson, de maîtriser son appétit sexuel, et qui recherche la notoriété, les honneurs, la puissance et la gloire. Nous ne considérons pas comme réussi un mode de vie ainsi débridé. Mais il est incontestable aussi que le timoré qui a peur d’affronter la moindre difficulté, qui s’accommode de tout, ne sera jamais non plus un être humain accompli. Il en est de même pour celui qui pique sa crise, qui se met en colère, qui râle pour rien. Se laisser dominer et entraîner par ses passions, c’est ce que nous appelons du vice. 16 |

Pour être moral, selon l’Église catholique, on ne peut pas être purement raisonnable ; ni non plus s’abandonner à ses passions. Le chemin consiste à faire jouer de mieux en mieux ensemble ce formidable orchestre qu’est notre intériorité, toutes ces passions qui apportent leur voix à la volonté sous la conduite du chef d’orchestre qu’est la raison.

|

La perfection morale est que l’homme ne soit pas mû au bien par sa volonté seulement, mais aussi par son appétit sensible selon cette parole du Psaume : «Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant» (Ps 84, 3). 17 |

Qu’est-ce qui va harmoniser cet ensemble, établir une correspondance entre les passions et la raison ? C’est le but des vertus.

2.2.4 Les vertus correspondent à ce que nous sommes

Nous avons déjà parlé de la vie morale comme d’un art : l’art de s’orienter vers le bien véritable au milieu des difficultés de la vie concrète, des situations plus ou moins claires, des alternatives les plus compliquées. Et nous avons comparé les vertus avec cette virtuosité qu’acquiert celui qui pratique un instrument de musique. Nous aurions pu utiliser d’autres comparaisons, comme celle de l’artisan qui possède bien son métier. Pourtant la vertu est plus encore que ce savoir-faire moral ; car elle est en connexion avec notre intériorité et la structure même de notre esprit.

Prenons un exemple pour le comprendre, celui de la vertu de justice. Agir de façon juste, c’est se rapporter aux autres en leur attribuant ce qui leur est dû. Chacun peut acquérir une sorte d’expertise intérieure en matière de justice, à force de poser envers les autres des actes où il saura se départir de considérations parasites comme l’intérêt propre et l’égoïsme mais aussi la flatterie et la peur, ou le simple désir de tranquillité. Par la vertu de justice, je deviens juste quel que soit le bien auquel je dois renoncer pour être juste, quelles que soient les gesticulations et menaces de celui qui veut obtenir ce qui ne lui est pas dû, quelles que soient aussi le trouble qu’une situation obscure peut générer en moi. Mais cette vertu de justice est plus que l’expertise du pianiste ou du maçon, car la justice correspond à une attente profonde en moi, à la différence du piano ou du mur de briques. Cette attente profonde se manifeste déjà chez le petit enfant, qui réagit instinctivement à une situation injuste qui le touche.

La vertu épanouit donc une disposition intérieure de l’être humain, une de ces dispositions qui le rendent véritablement humain. L’œuvre des vertus sera de nous faire devenir un être bon. Bien sûr, Dieu nous a créés bons. Mais c’est la bonté d’un jardin, où tout peut pousser. Et nous constatons que les vices prolifèrent comme les mauvaises herbes : il suffit de laisser les choses aller, de ne plus faire d’effort, et voilà notre vie incapable de porter du fruit. Les vertus sont comme les arbres fruitiers ou les légumes : elles ont besoin de soin pour grandir et pour occuper le terrain.

2.2.5 Le retour du sujet moral : de la joie de faire le bien à la joie d’être bon

Ce terrain de notre vie, les vertus l’occupent d’une façon bénéfique : elles rendent le bien plus évident et plus aisé, et elles augmentent la joie de faire le bien. On pourrait même dire qu’elles ouvrent à la joie d’être bon, non pas comme si nous étions satisfaits de nous-mêmes, mais comme si nous redevenions conscients et reconnaissants de la bonté que Dieu a mise en nous. C’est de cette manière que sainte Claire put s’écrier : «Béni sois-tu, Seigneur, de m’avoir créée !»

Cet intérêt pour la bonté du sujet moral a été perdu avec l’émergence de la liberté d’indifférence. Lorsque la liberté devient moyen d’autonomie plutôt que moyen de relation et d’amour, la consistance du sujet devient floue.

|

«S’il est vrai que le propre de la personnalité est l’indépendance et que la dignité même de la personne humaine tient à la faculté qu’elle a de pouvoir à tout moment poser l’acte qui lui plaît et comme il lui plaît, la personnalité est insaisissable. La seule chose qui importe sont ses actes successifs et divers. Ils tombent comme de petits fruits isolés ayant chacun leur valeur propre...» 18 |

La façon dont je me fais en agissant n’est plus du tout prise en compte. La seule chose importante est ce que je choisis ici et maintenant. Et j’imagine que je serai toujours capable d’agir autrement s’il le fallait, si ma vie changeait, comme si celui qui avait souvent volé pouvait du jour au lendemain devenir un bon comptable, comme si celui qui a passé sa jeunesse à se retourner sur les filles dans la rue pouvait ne plus regarder que sa femme une fois marié...

Or, le sujet se forme par ses choix, manifestés dans son action. La répétition d’actes moralement droits renforce la vertu. En retour, plus je suis vertueux, plus je deviens capable d’actes bons. Et cela me correspond réellement : au lieu de brimer les passions humaines ou de tenter de les extirper, la vertu les cultive en ce qu’elles ont de véritablement humain.

2.2.6 Un sujet moral en devenir

On peut exprimer cet apport des vertus en mettant l’accent sur le devenir. Nos actions ne sont pas une suite de réponses ponctuelles à des situations indépendantes de nous, mais bien des actes qui déterminent ce que nous serons. La bonté morale n’est pas d’abord une question d’acte mais de personne (devenir un homme bon). Dans l’agir moral il ne s’agit pas d’abord des règles auxquelles nous adhérons ou des situations que nous affrontons mais de qui nous devenons19. Nos actions sont des actes d’autodétermination où nous déterminons ce que nous serons dans le futur. Par nos actions nous nous formons nous-mêmes à affronter les situations futures d’une façon particulière. La bonté d’une personne n’est pas quelque chose d’automatique, ni de l’ordre de la réputation, mais quelque chose qui s’acquiert intérieurement.

Cette vision de la morale permet d’éviter à l’éthique de devenir la discipline des problèmes et des dilemmes, des situations où il est difficile de savoir ce que l’on devrait faire. Au lieu d’une personne qui se laisse enfermer dans les contingences de la situation particulière, on gagnera à retrouver un sujet moral capable d’opposer à l’adversité une histoire de choix et de force morale.

|

«Le renouveau de l’éthique de la vertu [...] annonce une voie allant au-delà de la morale volontariste. Il ne s’agit pas d’actes à proprement parler mais plutôt d’être cette personne qui trouve le bonheur dans le Seigneur. En pratiquant les vertus cardinales de la prudence, du courage, de la tempérance et de la justice, nous pouvons devenir des pèlerins sur le chemin de la sainteté. Les vertus théologales de la foi, de l’espérance et de la charité, nous donnent un avant-goût de la fin du voyage. Une morale basée sur les vertus implique une transformation de nos désirs et non leur contrôle.» 20 |

2.3 L’éthique catholique au milieu d’autres éthiques

Nous avons vu que la morale catholique envisage dans quelle mesure un acte de l’homme est en contradiction ou non avec la dignité de l’homme et avec sa fin. C’est ainsi qu’elle mesure son caractère bon ou mauvais, avant de situer l’acte mauvais dans une échelle de responsabilité et donc d’imputabilité — bref d’évaluer son caractère peccamineux (de péché).

La plupart des intervenants dans les débats éthiques contemporains (par exemple la bioéthique), ainsi que de nos concitoyens, se réfèrent à d’autres critères moraux que ceux de l’identité de l’homme et de sa fin.

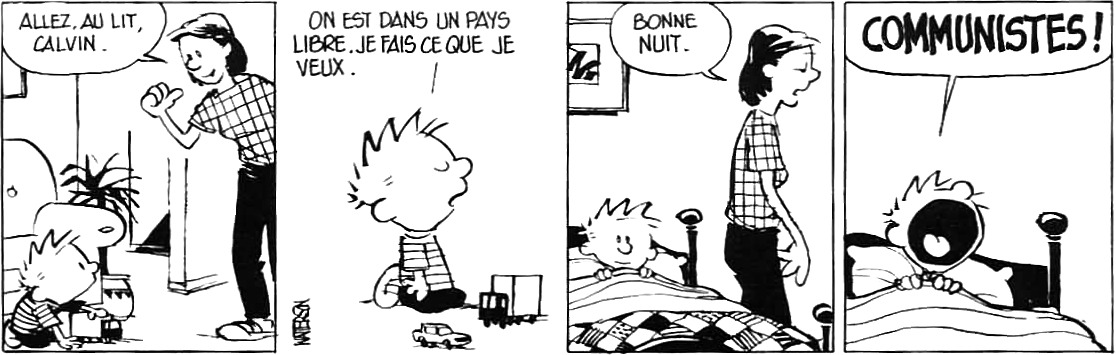

2.3.1 Un autre regard sur la liberté : la liberté d’indifférence

De nos jours, on n’a plus beaucoup cette notion d’une liberté qui existe en vue d’une fin, qui existe pour quelque chose. Pour nos contemporains, «je suis libre» signifie surtout «je peux faire ce qui me plaît». Une déclaration de Jésus comme «la vérité vous rendra libres» (Jn 8,32) paraît incompréhensible : comment la vérité peut-elle augmenter la liberté ? La force de la vérité n’est-elle pas une limite à la liberté, un empêchement à faire ce que l’on voudrait ? Quand saint Jacques, dans sa lettre, parle d’écouter la Parole de Dieu qui est la loi parfaite de la liberté (Jc 1,25), nous avons plutôt l’impression d’assister à une opération publicitaire en vue de nous rendre plaisants les commandements. Comment en sommes-nous arrivés là ?

La fin du moyen-âge a vu se développer un courant de pensée qui a dissocié le lien entre le réel et le vrai, entre le vrai et le bien : le nominalisme. Pour Guillaume d’Ockam et les nominalistes, la volonté de Dieu n’était plus liée au bien, mais dans sa puissance souveraine Dieu aurait pu décider et créer le contraire de ce qu’il a fait et dit. Alors «la transcendance et l’altérité de Dieu sont placées si haut que même notre raison et notre sens du vrai et du bien ne sont plus un véritable miroir de Dieu, dont les possibilités abyssales, derrière ses décisions effectives, demeurent pour nous éternellement inaccessibles et cachées»21. Les répercussions de cette dissociation quant à la compréhension de l’homme sont directes et le lien entre l’intelligence, la volonté et la liberté s’en trouve modifié.

a) Thomas : la liberté est une faculté qui découle de l’intelligence et de la volonté22, «qui se réunissent pour composer l’acte du choix, formé ainsi par un jugement pratique et un vouloir»23. Alors le libre-arbitre présuppose l’intelligence et la volonté, et «il s’enracine dans les inclinaisons à la vérité et au bien qui constituent ces facultés».

b) Guillaume d’Ockham (1285-1347) : pour lui le libre-arbitre précède la raison et la volonté, puisqu’il décide de leurs actes. En effet, «je puis librement choisir de connaître ou non, de vouloir ou non». Le libre-arbitre ne forme plus avec l’intelligence et la volonté le bien précieux de la liberté, mais la liberté se réduit en quelque sorte au libre-arbitre, en se dissociant de l’inclination naturelle au vrai et au bien qui marquent l’intelligence et la volonté. La liberté réside alors «toute entière dans le pouvoir que possède notre volonté de se déterminer entre les contraires et ce à partir d’elle seule, comme entre le oui et le non, entre ce que dicte la raison et son contraire, entre vouloir et ne pas vouloir, agir et ne pas agir, entre ce qu’ordonne la loi et son contraire, etc.»24 La liberté devient cette «indifférence radicale de la volonté à l’égard des contraires»25, source d’un «pur vouloir, […] “une pression consciente de soi sur soi”».

Cette liberté, que commence à inventer le XIVe siècle, ne repose plus sur rien d’autre qu’elle-même, elle n’a plus d’autre fondement que son exercice. Dans ce cas, la liberté se pose comme un postulat, un fait premier de l’expérience humaine, avant toute détermination. Cette vision atteint son sommet dans l’existentialisme puis dans la philosophie de la déconstruction, où la liberté qui n’est déterminée par rien a la mission de tout déterminer ; on pressent déjà cette indétermination dans la définition de Sartre : «Ma liberté n’est pas une qualité surajoutée ou une propriété de ma nature ; elle est très exactement l’étoffe de mon être»26. Finalement, une telle liberté n’est plus orientée que par sa préservation chez ceux qui sont reconnus par elle27. Le fonctionnement des revendications à la liberté dans nos sociétés est l’illustration maximale de cette tendance.

Tout ceci est rendu possible par la perte de l’analogie de l’être (analogia entis). La pensée chrétienne demeure attachée à «la conviction qu’entre Dieu et nous, entre son Esprit créateur éternel et notre raison créée, il existe une vraie analogie»28, où les dissemblances n’effacent pas les ressemblances. Devant un bien particulier qui se présente à elle, la raison peut donc évaluer dans quelle mesure ce bien entre en correspondance avec le bien suprême qui est Dieu et la jouissance de Dieu, comment ce bien est disposable en vue de la fin propre à l’homme. Les biens véritables correspondent d’une certaine manière à ce que Dieu est en lui-même, et non seulement à ce qu’il a déclaré comme bien par l’une ou l’autre loi divine. Cette correspondance, la raison peut la discerner. C’est avec quelques approximations la position de saint Augustin ou de saint Thomas. Dans le discours moderne, la perspective objective et téléologique est abandonnée. C’est le sujet et non plus l’être qui sert d’étalon au bien : le fait que le sujet considère cet acte, cette situation comme nécessaire, convenable, utile, agréable29. Le virage qui va déconnecter la liberté de cette recherche d’un bien qui la dépasse s’amorce avec le bienheureux Duns Scot et sa théorie de la volonté, finement décrite — comme d’habitude — par le pape Benoît XVI :

|

Duns Scot a développé un point à l’égard duquel la modernité est très sensible. Il s’agit du thème de la liberté et de son rapport avec la volonté et avec l’intellect. Notre auteur souligne la liberté comme qualité fondamentale de la volonté, en commençant par un raisonnement qui valorise davantage la volonté. Malheureusement, chez des auteurs qui ont suivi le notre, cette ligne de pensée se développa dans un volontarisme en opposition avec ce qu’on appelle l’intellectualisme augustinien et thomiste. Pour saint Thomas d’Aquin, qui suit saint Augustin, la liberté ne peut pas être considérée comme une qualité innée de la volonté, mais comme le fruit de la collaboration de la volonté et de l’intellect. Une idée de la liberté innée et absolue — comme justement elle évolue après Duns Scot — située dans la volonté qui précède l’intellect, que ce soit en Dieu ou dans l’homme, risque en effet de conduire à l’idée d’un Dieu qui ne serait même pas lié à la vérité et au bien. Le désir de sauver la transcendance absolue et la différence de Dieu par une accentuation aussi radicale et impénétrable de sa volonté ne tient pas compte du fait que le Dieu qui s’est révélé en Christ est le Dieu «logos», qui a agi et qui agit rempli d’amour envers nous. […] Dans l’homme aussi, l’idée de liberté absolue, située dans sa volonté, en oubliant le lien avec la vérité, ignore que la liberté elle-même doit être libérée des limites qui lui viennent du péché […]. C’est précisément l’histoire moderne, outre notre expérience quotidienne, qui nous enseigne que la liberté n’est authentique et n’aide à la construction d’une civilisation vraiment humaine que lorsqu’elle est vraiment réconciliée avec la vérité. Si elle est détachée de la vérité, la liberté devient tragiquement un principe de destruction de l’harmonie intérieure de la personne humaine, source de la prévarication des plus forts et des violents, et cause de souffrance et de deuils. La liberté, comme toutes les facultés dont l’homme est doté, croît et se perfectionne, affirme Duns Scot, lorsque l’homme s’ouvre à Dieu, en valorisant la disposition à l’écoute de sa voix, qu’il appelle potentia oboedientialis : quand nous nous mettons à l’écoute de la Révélation divine, de la Parole de Dieu, pour l’accueillir, alors nous sommes atteints par un message qui remplit notre vie de lumière et d’espérance et nous sommes vraiment libres 30. |

Lorsque la liberté se pose elle-même, sans référence à la raison, par le moyen de l’indifférence, les inclinations naturelles se retrouvent évacuées31 — ces inclinations spontanées de l’esprit vers la vérité et vers le bien, liées à l’ordination naturelle de l’homme à sa béatitude, à laquelle il ne peut s’empêcher d’aspirer. Dans le nouveau cadre, les inclinations naturelles ne sont plus d’aucun intérêt pour l’agir et se retrouvent expulsées hors du noyau de la liberté. La liberté peut me faire refuser même le bonheur, soit en particulier — le bonheur tel qu’il se présente à moi —, soit en général — le désir naturel de bonheur, refusé par l’indifférence radicale de ma liberté. La force de la liberté se révèle dans son pouvoir de dire non, même à la béatitude. Dans ce cas, on n’a plus besoin d’évoquer le bonheur pour faire de la morale. Le traité du bonheur est petit à petit évacué de la morale fondamentale. Quelques siècles après Ockham, Kant ne pourra plus percevoir dans le bonheur qu’une «totalité imaginaire qui se nourrit des rêves de chacun» et qui ne peut en aucune façon fonder une morale sûre pour l’homme. Son éthique reposera sur l’impératif catégorique, sur le devoir, afin d’échapper à ce qu’il voit désormais comme l’arbitraire du bonheur.

Les inclinations naturelles deviennent même suspectes ; on les considère comme des impulsions psychobiologiques, comme des conditionnements qui ne sont pas à proprement parler humains, comme des «considérations intuitives qui ne sont pas universalisables»32. Le propre de l’homme devient de surmonter la nature, sa propre nature également, et de disposer de lui comme il l’entend. Il n’est plus d’aucun intérêt de se demander : qu’est-ce que l’homme ? Pourvu que l’homme soit considéré comme celui qui est libre, c’est-à-dire celui qui dispose de lui à sa guise.

La raison devient une intruse menaçante. Elle n’est plus la faculté qui sert à comprendre le bien pour le présenter ensuite à la volonté. Tandis que la raison est vue comme ce qui crée un déterminisme universel qui enserre l’homme lui-même, la volonté se défend de la raison par l’autoposition, jusque dans l’arbitraire pur s’il le faut. «Si la liberté se tient toute dans le pouvoir de choisir entre le oui et le non, ce sera à l’encontre de la raison qu’elle s’affirmera d’abord, face aux “raisons” que celle-ci lui propose pour la déterminer dans son choix et exiger d’elle un oui. Devant la suite rigoureuse des raisons la liberté recule comme devant des chaînes où on veut la prendre. Elle s’échappe par le chemin de la négation et se réfugie dans le pouvoir des contraires qui réside en la pure volonté»33. À vrai dire ce n’est pas toute la raison qui est évacuée, mais seulement sa dimension sensible à l’être, au vrai, au bien. La raison instrumentale et technique, ouverte uniquement sur l’utile et l’efficace, se présente comme la seule raison capable d’en imposer à la liberté. C’est souvent elle qui sert de guide dans l’élaboration contemporaine des lois.

Dans l’éthique chrétienne elle-même, la source du bien et du mal dans les actions de l’homme, sans les inclinaisons naturelles, se résume à la loi morale promulguée par Dieu. C’est dans la loi que l’on trouve la volonté de Dieu, source de l’obligation. La morale des vertus devient obsolète puisqu’il ne s’agit plus de se demander qu’est-ce qu’un être bon à l’image du Dieu bon.

Dressons une comparaison entre cette «liberté d’indifférence» (appelée aussi libre-arbitre dans la philosophie moderne) et la «liberté de qualité» dont nous avons parlé auparavant.

|

|

|

|

Liberté

d’indifférence

|

Liberté de

qualité

|

|

|

|

|

|

|

| Définition : pouvoir de

choisir entre les contraires (le

choix entre le bien et le mal

appartient à l’essence

de la liberté). La liberté relève de la seule volonté |

Définition : pouvoir

d’agir avec qualité et

perfection quand on veut. (le choix

du mal est une déficience de la

liberté). La liberté appartient à la raison et à la volonté |

|

|

|

| 1. Exclut les inclinations naturelles de l’acte libre en les soumettant au choix ; La liberté est indifférente devant ces inclinations. | 1. S’enracine dans les inclinations naturelles vers le vrai et le bien, vers ce qui a qualité et perfection. Procède de l’attrait et de l’intérêt pour ce qui apparaît vrai et bon. |

|

|

|

| 2. Se pose entière

dès le départ. Pas d’étapes de formation et de progrès requises. Pas de milieu entre être libre et ne l’être pas |

2. Donnée en

germe au départ de la vie

morale : nécessité

d’un développement par

l’éducation, par

l’exercice, sous une discipline,

par étapes

successives. Le progrès est essentiel à la liberté. |

|

|

|

| 3. Entière dans chaque choix libre, en principe : chaque acte est indépendant, séparé des autres, pris dans l’instant de la décision. | 3. Réunit les actes dans un ensemble ordonné par la visée d’une fin dont l’intention les relie intérieurement et les inscrit dans la durée. |

|

|

|

| 4. N’a pas besoin de la vertu qui devient une habitude dont on use librement, ni de la finalité qui devient une circonstance des actes. | 4. La vertu est une qualité dynamique

constitutive de la liberté, une

capacité nécessaire à son

déploiement ; la finalité est un élément principal de l’agir libre. |

|

|

|

| 5. La loi apparaît comme une contrainte extérieure et une limitation de la liberté ; elle entretient avec elle une tension irréductible. | 5. La loi est une aide extérieure nécessaire au

développement de la

liberté, en connexion

avec l’attrait pour la

vérité et le bien intérieur

à la

liberté. La loi est particulièrement nécessaire dans la première étape de l’éducation ; elle s’intériorise ensuite progressivement grâce aux vertus de justice et de charité. |

|

|

|

| 6. Liberté enfermée dans la revendication de soi, causant la séparation de la volonté à l’égard des autres facultés, et la séparation de l’individu à l’égard des autres libertés. | 6. Liberté ouverte, inclinant à la contribution de toutes les facultés de l’homme à l’action morale, et à la collaboration avec les autres hommes en vue du bien commun et de la croissance de la société. |

|

|

|

| 7. Elle engendre une morale centrée sur l’obligation et la loi, n’entretenant avec l’Écriture que des rapports réduits aux textes fixant des obligations strictes. | 7. Elle engendre une morale basée sur l’attrait de la vérité et du bien, sur le désir du bonheur,centrée sur les vertus et orientée vers la qualité et la perfection, se prêtant à une relation avec l’ensemble de l’Écriture. |

|

|

|

(tiré de Servais-Théodore Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne — sa méthode, son contenu, son histoire, Fribourg : Academic Press, 2007, p. 382)

Cette conception de la liberté comme liberté d’indifférence et cette déconnexion d’avec la finalité ouvrent la porte à d’autres approche de l’homme à l’action. En voici une très brève description, afin de situer ce que l’on entend habituellement dans les débats éthiques.

2.3.2 Les morales libérales

Dans les morales libérales, la valeur ultime est la liberté, et c’est par rapport à elle que tout est évalué. Ainsi ce qui est licite est ce qui est librement voulu, librement accepté et qui ne lèse pas la liberté d’autrui. Dans ce cadre on ne trouvera pas problématique l’appel à l’adultère du site gleeden puisque de toute façon il s’adresse à des personnes libres et consentantes.

Selon cette morale, il est vain de chercher à être objectivement dans le vrai ; on ne peut que tenter d’être formellement sincère. L’authenticité tend à devenir l’unique critère de la moralité. «Tout est permis pourvu que je prenne à fond mes responsabilités». On retrouve là une thèse de la philosophie existentialiste (cf. Sartre).

Dans ce cadre, l’appel à la liberté de conscience (défendue par l’Église aussi) devient pur relativisme ; tout contenu évaluable disparaît. Finalement, chacun décide pour soi dans une solitude radicale.

2.3.3 La morale utilitariste

Si la morale libérale a conquis les esprits depuis la Révolution française, la morale utilitariste — ou pragmatique — nous vient de l’empirisme anglo-saxon. Dans la perspective de John Stuart Mill, l’action bonne est celle qui tend à promouvoir la plus grande félicité pour le plus grand nombre. L’utilitarisme recherche le maximum de bien-être pour tous, avec le minimum de souffrance, pour le plus grand nombre d’individus. Souvent, un acte sera réputé licite sur bas de la somme des intérêts en jeu. C’est en quelque sorte un calcul en termes de coûts pour les uns, et de bénéfices pour les autres. Si la somme de bénéfices est jugée plus grande que les coûts, l’acte sera jugé bon. Cette morale permet de mettre en balance la destruction de milliers d’embryons avec la possibilité de découvrir une nouvelle thérapie, et ainsi de suite.

2.3.4 L’éthique de «responsabilité»

Enfin, à ce que le sociologue Max Weber a commencé à appeler une «éthique de conviction» pour désigner la morale chrétienne, on a pris l’habitude d’opposer une «éthique de la responsabilité», qui devrait guider le responsable politique34. Peu à peu cette distinction s’est durcie. Pour Weber, éthique de conviction et éthique de responsabilité ne s’opposent pas, «elles se complètent l’une l’autre et constituent ensemble l’homme authentique» ; plus récemment on en est venu à dire que «l’homme politique fidèle à ses responsabilités sacrifiera, s’il le faut, ses convictions à la nécessité d’une action qui n’est jamais que relative»35. Et finalement ce serait seulement celui qui est capable de faire taire ses convictions pour mener son action en fonction des conséquences de ses actes qui agirait de façon responsable.

Cette éthique considère que l’intangibilité de certaines valeurs ne peut que paralyser l’action et conduire à des conséquences néfastes. Pourtant, comment ne pas être alertés par l’histoire récente de l’Occident : «s’il n’existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l’action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir.... Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l’histoire»36. Au fond, l’éthique de responsabilité risque fort de n’être que l’éthique de conviction d’une autre personne, d’un autre groupe, qui prend déjà le pouvoir en moi. Au soupçon que l’éthique de conviction entraîne une politique irresponsable on peut objecter que la poursuite d’une conviction suscite une créativité éthique qui permet d’apporter des solutions inédites à des problèmes incontournables. On l’observe dans l’accompagnement des personnes dépendante chez ceux qui refusent la solution de l’euthanasie.

2.3.5 Aujourd’hui, retrouver une «théologie authentique de la liberté»37

La passion moderne pour la liberté a promu de grands idéaux comme les droits humains, la tolérance, l’égalité devant la loi, la liberté de la science, des arts, de l’information, des institutions politiques respectueuses de la dignité humaine... Mais «la modernité a souvent confondu l’inconditionnalité de la liberté avec son absolu», alors qu’après avoir évacué Dieu la liberté ne trouvait pas à se fonder elle-même. Prendre le respect inconditionnel de la liberté pour l’absolu de la liberté a favorisé l’irruption du totalitarisme, où la liberté se dresse contre elle-même, au détriment des personnes qui en sont dépositaires. «Le “complexe de Dieu et de la toute-puissance” (H.E. Richter), résultat de cette confusion, s’est concrétisé dans la volonté de puissance, dans laquelle Nietzsche et Heidegger ont vu le trait fondamental de la pensée occidentale et surtout moderne. On est ainsi venu, dans le cours de l’âge moderne, à une exacerbation jusqu’alors inconnue du pouvoir. Il est, Romano Guardini le disait déjà en 1950, le problème de l’homme à la fin de la modernité». La volonté de domination a une logique propre, qui asservi l’homme à cette volonté et en fait un pur moyen. «Ce n’est qu’à l’âge moderne que le totalitarisme a surgi comme possibilité et comme atroce réalité». N.B. : On peut voir chez Adorno l’origine de cette idée. Dans Dialektik der Aufklärung (1947) il montre comment les Lumières et le scientisme ont transformé la raison en une force irrationnelle qui en est venue à dominer non seulement la nature mais l’homme lui-même38. Une fois l’homme devenu objet, sa dignité s’envole, non seulement dans les régimes totalitaires mais aussi dans les philosophies d’avant-garde, anti-humanistes. «Après la mort de Dieu vient le constat du décès de l’homme».

L’Église s’est beaucoup méfiée de la liberté moderne. Son caractère ambivalent lui sautait aux yeux : elle donnait l’impression de retirer à Dieu ce qu’elle donnait à l’homme. l’Église n’acceptait pas «l’autonomie sans frein de la raison humaine». C’est alors qu’apparaît le terme de «dogme», comme défi adressé à cette raison débridée. «la théorie elle-même de l’infaillibilité, qui ne s’est complètement développée qu’à l’âge moderne, avant d’être définie par Vatican I, est en harmonie avec la problématique moderne de la certitude».

En continuant à travailler à sa manière à elle le principe moderne de la liberté, l’Église a contesté l’absolutisme du XVIIIe siècle et le monopole libéral du XIXe siècle. Le XXe siècle continue d’être une période de crise de la liberté entre l’Église et la modernité, comme on l’a vu dans les événements des années 60-70. Dans ce contexte, le Concile Vatican II a effectué un important recadrage. Dans la déclaration sur la liberté — plus précisément la liberté appliquée à la façon de se référer à Dieu et à ce qu’il demande, la Déclaration sur la liberté religieuse (Dignitatis Humanæ) — le Concile centre sa réflexion sur la dignité de l’homme, en proclamant avec force le droit de la personne à se déterminer librement et en renouvelant une approche de la liberté qui «ne trouve pas son accomplissement en s’émancipant de toute vérité, mais au contraire dans la connaissance et la reconnaissance d’une vérité qui est en fin de compte Dieu lui-même». «Vérité et liberté sont mutuellement solidaires. La vérité suppose la liberté, la liberté s’accomplit dans la vérité»39.

La Liberté moderne est ainsi comme réévangélisée, appelée à sortir de son autosuffisance pour accueillir Celui qui la dépasse et la fonde.

|

C’est toujours librement que l’homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l’estiment grandement et ils la poursuivent avec ardeur. Et ils ont raison. Souvent cependant ils la chérissent d’une manière qui n’est pas droite, comme la licence de faire n’importe quoi, pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est en l’homme un signe privilégié de l’image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu’il puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement à lui, s’achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l’homme exige donc de lui qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte extérieure 40. |

Retrouver le lien entre vérité, bien et liberté est un défi essentiel à l’humanité.

|

Ce lien essentiel entre

vérité–bien–liberté a été perdu

en grande partie par la culture

contemporaine ; aussi,

amener l’homme

à le redécouvrir est aujourd’hui une des

exigences propres de la mission de

l’Église, pour le salut

du monde. La question de Pilate

«qu’est-ce que la

vérité ?», jaillit

aujourd’hui aussi de la

perplexité

désolée d’un homme qui ne sait plus qui

il est, d’où il vient et où il va. Et alors nous assistons souvent

à la

chute effrayante de la personne humaine dans des situations

d’autodestruction

progressive. |

Dans une lumineuse méditation, Benoît XVI montre comment liberté et vérité s’illuminent mutuellement pour guider la route de la destinée humaine au cœur de la société et d’un rapport vivant avec Dieu.

|

l’homme n’est pas un absolu, comme si le moi pouvait s’isoler et se comporter selon sa propre volonté. Cela est contre la vérité de notre être. Notre vérité est que nous sommes avant tout des créatures, des créatures de Dieu et que nous vivons dans la relation avec le Créateur. Nous sommes des êtres relationnels. Ce n’est qu’en acceptant notre nature relationnelle que nous entrons dans la vérité, sinon nous tombons dans le mensonge et en lui, à la fin, nous nous détruisons. Nous sommes des créatures et donc dépendantes du Créateur. Au cours de la période du siècle des Lumières, en particulier l’athéisme, cela apparaissait comme une dépendance dont il fallait se libérer. Toutefois, en réalité, la dépendance fatale ne serait telle que si ce Dieu Créateur était un tyran, et non un Être bon, uniquement s’il était comme le sont les tyrans humains. Si, au contraire, ce Créateur nous aime et que notre dépendance signifie être dans l’espace de son amour, dans ce cas, la dépendance signifie précisément liberté. De cette façon, en effet, nous sommes dans la charité du Créateur, nous sommes unis à Lui, à toute sa réalité, à tout son pouvoir. Cela est donc le premier point : être créature signifie être aimés du Créateur, être dans cette relation d’amour qu’Il nous donne, avec laquelle il nous entoure. C’est de là que dérive avant tout notre vérité, qui est, dans le même temps, appelée à la charité. C’est pourquoi voir Dieu, s’orienter vers Dieu, connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, s’inscrire dans la volonté, c’est-à-dire dans l’amour de Dieu signifie entrer toujours plus dans l’espace de la vérité. Et ce chemin de la connaissance de Dieu, de la relation d’amour avec Dieu est l’aventure extraordinaire de notre vie chrétienne : parce que dans le Christ, nous connaissons le visage de Dieu, le visage de Dieu qui nous aime jusqu’à la Croix, jusqu’au don de lui-même. Mais la nature relationnelle des créatures implique également un deuxième type de relation : nous sommes en relation avec Dieu, mais ensemble, comme famille humaine, nous sommes également en relation l’un avec l’autre. En d’autres termes, la liberté humaine signifie, d’une part, être dans la joie et dans le vaste espace de l’amour de Dieu, mais elle implique également être un avec l’autre et pour l’autre. Il n’existe pas de liberté contre l’autre. Si je me rends absolu, je deviens l’ennemi de l’autre, nous ne pouvons plus coexister et toute la vie se fait cruauté, devient un échec. Seule une liberté partagée est une liberté humaine ; c’est en étant ensemble que nous pouvons entrer dans la symphonie de la liberté. Et cela est un autre point d’une grande importance : ce n’est qu’en acceptant l’autre, en acceptant également la limitation apparente de ma liberté qui découle du respect pour celle de l’autre, ce n’est qu’en m’inscrivant dans ce réseau de dépendance qui fait de nous, en fin de compte, une unique famille, que je me mets en chemin vers la libération commune. Ici apparaît un élément très important : quelle est la mesure du partage de la liberté ? Nous voyons que l’homme a besoin d’ordre, de droit, afin que puisse ainsi se réaliser sa liberté, qui est une liberté vécue en commun. Et comment pouvons-nous trouver cet ordre juste, dans lequel personne n’est opprimé, mais chacun peut apporter sa contribution pour former cette sorte de concert des libertés ? S’il n’existe pas de vérité commune sur l’homme telle qu’elle apparaît dans la vision de Dieu, seul demeure le positivisme et l’on a l’impression de quelque chose d’imposé même de manière violente. D’où cette rébellion contre l’ordre et le droit comme s’il s’agissait d’un esclavage. Mais si nous pouvons trouver l’ordre du Créateur dans notre nature, l’ordre de la vérité qui donne à chacun sa place, l’ordre et le droit peuvent être précisément des instruments de liberté contre l’esclavage de l’égoïsme. Se servir les uns les autres devient un instrument de la liberté et sur ce point, nous pourrions parler de toute une philosophie de la politique selon la Doctrine sociale de l’Église, qui nous aide à trouver cet ordre commun qui donne à chacun sa place dans la vie commune de l’humanité. La première réalité à respecter est donc la vérité : la liberté contre la vérité n’est pas la liberté. Se servir l’un l’autre crée l’espace commun de la liberté. Puis Paul poursuit en disant : «Une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : “tu aimeras ton prochain comme toi-même”». Derrière cette affirmation apparaît le mystère du Dieu incarné, apparaît le mystère du Christ qui dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, devient la loi vivante. Immédiatement, les premières paroles de notre lecture — «vous avez été appelés à la liberté» — font référence à ce mystère. Nous avons été appelés par l’Évangile, nous avons été appelés réellement dans le Baptême, dans la participation à la mort et à la résurrection du Christ, et de cette façon, nous sommes passés de la «chair», de l’égoïsme, à la communion avec le Christ. Et ainsi, nous sommes dans la plénitude de la loi. Vous connaissez probablement tous les belles paroles de saint Augustin : «Dilige et fac quod vis — aime et fais ce que tu veux». Ce que dit saint Augustin est la vérité, si nous avons bien compris le sens du terme «amour». «Aime et fais ce que tu veux», mais nous devons réellement être entrés dans la communion avec le Christ, nous être identifiés avec sa mort et sa résurrection, être unis à Lui dans la communion de son Corps. Dans la participation aux sacrements, dans l’écoute de la Parole de Dieu, la volonté divine, la Loi divine entre réellement dans notre volonté, notre volonté s’identifie avec la sienne, elles ne deviennent qu’une seule volonté et ainsi nous sommes réellement libres, nous pouvons réellement faire ce que nous voulons, car nous voulons avec le Christ, nous voulons dans la vérité et avec la vérité 42. |

Pour terminer, je vous offre cette belle homélie du pape Benoît XVI aux jeunes à la Pentecôte 2006 :

|

Vie et

liberté — ce sont les

choses auxquelles nous aspirons tous. Mais qu’est-ce que cela veut

dire ? —

où et comment

trouvons-nous la «vie» ? Je pense

que, spontanément, la

très grande majorité

des hommes a la même

conception de la vie que le fils

prodigue de l’Évangile.

Il s’était fait donner

sa part d’héritage, et à présent,

il se sentait libre, il voulait finalement vivre en n’ayant plus le poids des devoirs de la

maison, il voulait seulement vivre.

Avoir de la vie tout ce qu’elle peut offrir.

En profiter pleinement — vivre,

seulement vivre, s’abreuver à l’abondance de la vie et ne rien perdre de ce

qu’elle peut offrir de

précieux. À la fin, il se retrouva gardien de porcs,

enviant même ces animaux — sa vie

était devenue vide

à ce point, vaine

à ce point. Et sa

liberté aussi se

révélait vaine. N’est-ce pas

ce qui se passe aujourd’hui

aussi ?

Lorsqu’on veut uniquement devenir le maître

de sa vie, celle-ci devient toujours plus vide, plus pauvre ; on finit

facilement par se réfugier

dans la drogue, dans la grande

illusion. Et le doute apparaît

de savoir si vivre, en fin de

compte, est vraiment un bien. Non, de cette façon nous ne

trouvons pas la vie. [...] |

2.4 La conscience

La conscience est au centre de l’éthique. En un mot, l’homme doit toujours agir selon sa conscience. Pourquoi cela ? Qu’est-ce que la conscience ? C’est ce qu’il nous faut explorer soigneusement car il y a beaucoup de méprises sur le sujet. Le cours parle ici de la conscience, bien avant d’évoquer la loi morale, afin d’éviter le stérile affrontement loi–conscience, où la conscience est réduite à un rôle d’interprète ou de filtre de la loi morale. Or il s’agit de la même voix qui se fait entendre dans la conscience et dans la loi. C’est la voix de l’appel de Dieu, qui ne veut pas laisser ses enfants errer.

2.4.1 Le sanctuaire intime où la voix de Dieu se fait entendre

En première approximation on pourrait dire que la conscience est le lieu de la relation personnelle entre l’âme humaine et Dieu.

|

Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne dans l’intimité de son cœur ... C’est une loi inscrite par Dieu au cœur de l’homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. 43 |

Dans cette formulation du concile Vatican II, on parle à la fois de voix et de loi44. Ces deux notions sont situées dans un moment particulier, le «moment opportun», c’est-à-dire le moment où la question de l’agir se pose. Parler de la conscience dans ces deux termes est un héritage que nous devons au cardinal John Henry Newman, pasteur anglican éminent, devenu catholique en 1845, à l’âge de 44 ans, et qui marquera profondément la pensée de l’Église catholique au XXe siècle. On a pu dire de Newman qu’il était «l’Augustin des temps modernes». Il a été béatifié en septembre 2010. Sa théorie de la conscience est la meilleure réflexion qui ait été faite sur ce sujet.

|

La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions, qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance ... Elle n’est pas un égoïsme clairvoyant, ni un désir d’être conséquent avec soi-même, mais la messagère de Celui qui, dans le monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ 45. |

Pour Newman la conscience est à la fois un sens moral et un sens religieux :

— Sens moral : la conscience est un sens du bien, comme on peut aussi avoir un sens du beau. Ce n’est pas seulement un sentiment moral mais une sorte de loi intérieure très profonde, un «élément originel au dedans de nous»46 qui exerce sur nous une autorité. À cette étape, on remarque que la perception du bien et du mal varie pourtant d’un individu à l’autre. Le sens moral doit être formé et affiné en chacun. C’est le travail de l’éducation. En obéissant à cette loi intérieure du bien et du mal nous progressons dans l’expertise de la science des mœurs.

— Sens religieux : la conscience implique une relation entre l’âme et une autorité qui la transcende, un Être supérieur. C’est cette relation qui donne à la conscience son autorité sur nos comportements. Newman voit une trace de ce sens religieux, de cette autorité qui vient d’au-delà de nous, dans le sentiment qui s’empare de nous lorsque nous avons trahi notre conscience, un sentiment qui nous fait percevoir que nous ne sommes pas seul.

Ainsi il y a en nous un acte mental — au même titre que l’acte de mémoire ou l’acte de raisonnement — qui est à la fois un sens du bien et du mal (assimilé à la «voix») et une obligation intérieure (comme une «loi»). Si la perception du bien et du mal varie d’un individu à l’autre47, l’injonction de faire le bien et d’éviter le mal est commune à tous.

2.4.2 Être présent à sa conscience

Chacun doit suivre le bien tel que sa raison le lui propose48 dans sa conscience. C’est en suivant le bien comme la raison le comprend que la volonté sera bonne. En effet c’est par sa raison et sa volonté que l’homme est le maître de ses actes, qu’il est capable d’un agir authentiquement libre et humain49. La raison et la volonté sont les deux moyens que Dieu a donnés à l’homme pour se guider lui-même. Au nom du grand don de la liberté, chacun est tenu d’agir selon sa conscience. C’est ainsi que s’exprime son éminente dignité.

Nous verrons jusqu’où cette injonction peut aller. Remarquons déjà que cette nécessité de suivre sa conscience rend d’autant plus important que chacun soit assez présent à lui-même pour entendre et suivre la voix de sa conscience. Il y a là une requête d’intériorité, d’autant plus nécessaire que la rapidité de la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi50 :

|

Fais retour à ta conscience, interroge-la ... Retournez, frères, à l’intérieur et en tout ce que vous faites, regardez le Témoin, Dieu. (S. Augustin, ep. Jo. 8, 9) |

2.4.3 conscience et vérité

La conscience est un exercice de la raison concernant les actes (raison pratique) ; c’est un jugement intérieur par lequel la personne reconnaît la qualification morale de ce qu’elle fait. S. Thomas dira qu’elle est «l’application de la science aux actes»51. On peut dire que la conscience est «l’acte de la raison visant à la vérité des choses»52. cette conception de la conscience est très dissidente par rapport à une notion vague de conscience qui se répand de plus en plus :

|

Dans la phase actuelle de sécularisation appelée post-moderne et marquée par des formes discutables de tolérance, croît non seulement le refus de la tradition chrétienne, mais on se méfie également de la capacité de la raison à percevoir la vérité, on s’éloigne du goût de la réflexion. Selon certains, la conscience individuelle, pour être libre, devrait même se défaire aussi bien des références aux traditions que des références fondées sur la raison. Ainsi, la conscience, qui est l’acte de la raison visant à la vérité des choses, cesse d’être lumière et devient une simple toile de fond sur laquelle la société des médias projette les images et les impulsions les plus contradictoires. Il faut rééduquer au désir de la connaissance de la vérité authentique, à la défense de la liberté de choix face aux comportements de masse et aux attraits de la propagande, pour nourrir la passion de la beauté morale et de la clarté de la conscience. 53 |

Si on veut donner à la conscience toute sa valeur pour la conduite de nos actes, il faut sans hésiter écarter cette «contrefaçon» de la conscience que Newman appelle le «droit de la volonté propre», volontiers substitué à la conscience. Newman relève que quand il s’agit des «droits de la conscience», au sens populaire du terme, on évoque le pouvoir de «penser, parler, écrire, et agir selon son propre jugement, sans référence aucune à Dieu» en étant «son propre maître en toute chose» et en ne «demandant l’avis de personne»54. Dans ce cas, l’homme invoque sa conscience pour se donner le droit de faire ce qu’il veut quand il veut. Dans une formule bien frappée, Newman rappelle cependant que «la conscience a des droits parce qu’elle a des devoirs ». Il s’agit de respecter notre nature, notre dignité humaine, et de ne pas nous couper de ce Dieu qui nous a créés à son image. C’est grâce à son lien avec la vérité — avec Dieu — que la conscience acquiert valeur, dignité et force.

Ce lien avec la vérité se traduit aussi par le mot jugement : la conscience «se manifeste par des actes de “jugement” qui reflètent la vérité sur le bien, et non comme des “décisions” arbitraires»55.

La formation d’une conscience vraie et droite est une entreprise difficile et délicate mais incontournable56. Dans l’enseignement de Benoît XVI, l’appel à la conscience vient avec l’appel à obéir à la vérité et avec la confiance dans les capacités de la raison à comprendre les chemins que Dieu a placés dans l’être. «S’il y a liberté de conscience, c’est pour la vérité». Nous vivons à une époque formidable, où nous devons retrouver le sens de tous ces choix que jadis l’on faisait en étant porté par la société ou que la société faisait pour nous — pour le meilleur et pour le pire. Il y a là un énorme défi, car ils ne sont pas peu nombreux ceux qui ne cherchent pas le sens profond des choix qui se présentent à eux mais suivent seulement une vague intuition ou leur volonté propre déconnectées de la recherche patiente et courageuse de la vérité. Une des grandes missions des éducateurs consiste à éveiller les intelligences au sens véritable des actes humains.

2.4.4 soumission ou objection de conscience — le rapport aux autorités

La conscience est une instance personnelle. La dignité de chacun exige de lui qu’il agisse selon sa propre conscience, autant que sa liberté le permet. Jamais on ne devrait se retrouver dans l’état d’esprit de Hermann Goering déclarant «Je n’ai pas de conscience ; ma conscience, c’est Adolphe Hitler»57 ou d’Adolf Eichmann répondant à ceux qui l’accusaient d’avoir avec zèle mis en œuvre l’extermination des Juifs : «qui suis-je pour juger, alors que tous ceux qui sont autour de moi pensent qu’il est bien de tuer des innocents ?»58

L’exigence humaine d’agir selon sa conscience oblige les organes de pouvoir à respecter ce droit de l’homme. C’est le droit à l’objection de conscience. Plusieurs fois ces dernières années le Saint-Siège a eu l’occasion de demander que ce droit soit sauvegardé, notamment autour de toutes les questions qui ont trait au caractère sacré et inviolable de la vie humaine59. Dans des régimes totalitaires, l’Église a également appelé à l’objection de conscience de la part des forces armées, comme dans cet appel de Monseigneur Romero à la veille de son assassinat au Salvador en 1980 :

|

Je veux faire un appel particulier aux hommes de l’armée et plus concrètement aux bases de la garde nationale, de la police et des casernes. Frères, vous êtes du même peuple que nous et vous tuez des paysans, nos frères. Face à l’ordre d’un homme qui commande de tuer, c’est la loi de Dieu qui doit prévaloir, qui dit : tu ne tueras pas. Aucun soldat n’est obligé d’obéir à un ordre contre la loi de Dieu. Personne n’est tenu d’accomplir une loi immorale. Au nom de Dieu et au nom de ce peuple souffrant, dont les gémissements montent chaque jour jusqu’au ciel, je vous supplie, je vous ordonne : au nom de Dieu, cessez la répression. |

L’appel à la conscience met aussi en jeu l’autorité de l’Église elle-même. Dans beaucoup de polémiques autour de lois morales formulées par l’autorité de l’Église, des théologiens ont utilisé l’argument de la conscience d’une façon qui a pu donner l’impression que la conscience permettait de se soustraire à une loi jugée trop dure. Au lieu d’une loi intérieure qui cherche l’harmonie avec la vérité soulignée par la loi morale, la conscience devient chez beaucoup de chrétiens une instance qui valide ou invalide la loi morale dans une situation donnée60. Et finalement on a la désagréable impression que la conscience peut servir de joker lorsque la loi morale paraît demander trop.

Nous aurons l’occasion de reparler de cela en évoquant la loi morale, mais cela vaut la peine d’entendre Newman sur le sujet.

En 1875, Newman défend la conscience en décrivant ce qu’elle est dans le dessein du Créateur et il rappelle que c’est précisément la «raison d’être» du pape que «défendre la conscience»61. Avec un humour très british, Newman note que si, dans un dîner, il était obligé «de porter un toast à la religion», il boirait «à la santé du pape» — ou plutôt «à la conscience d’abord, puis seulement, au pape»62. Pourquoi ? Parce que le pape ne peut défendre autre chose que ce que Dieu lui a révélé sur la dignité de la personne humaine, créée «à l’image de Dieu» (Gn 1, 26). Il le redira encore : «la défense de la loi morale et de la conscience est la “raison d’être” du Pape»63.

Ainsi, l’autorité morale dans l’Église est au service de la dignité de l’homme, dignité dont la conscience personnelle est à la fois la gardienne et une expression originale. La conscience et le pape travaillent dans le même sens. Cette conviction pourra servir de guide à notre interprétation de la loi morale.

2.4.5 la conscience qui doute et la conscience erronée

L’homme doit suivre sa conscience. Cette responsabilité n’est pas toujours facile à assumer, car toutes les situations ne sont pas claires, ni en elles-mêmes ni dans l’écho qu’elles ont dans notre intelligence et nos émotions. «L’homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon» et s’efforcer de discerner la volonté de Dieu64.

Mais si cette conscience se trompe, si le sujet prend un mal pour un bien, ou l’inverse, que vaut cette fidélité à la conscience ? Car la conscience, même lorsqu’elle évite l’écueil de la volonté propre, peut réellement se tromper, nous présentant comme bien un bien qui n’est pas véritable ou nous enjoignant d’éviter un mal qui est en réalité un bien. Même dans ces cas extrêmes, la volonté doit suivre la conscience. Et même, cette volonté sera bonne — dans la mesure où l’erreur de la conscience n’est pas volontaire. Rarement on a pu écrire quelque chose d’aussi limpide sur la conscience menacée par l’erreur que dans ce texte du concile Vatican II :

|

Plus la conscience droite l’emporte, plus les personnes et les groupes s’éloignent d’une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s’égare, par suite d’une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l’on ne peut dire lorsque l’homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien et lorsque l’habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle 65. |

Saint Thomas avait beaucoup réfléchi sur la question, et voici l’explication qu’il en donne :

|

Comme l’objet de la volonté, nous l’avons vu, est ce que lui propose la raison, dès que celle-ci présente un objet comme mauvais, la volonté devient elle-même mauvaise si elle se porte vers lui. Ceci n’a pas seulement lieu pour les choses indifférentes, mais également lorsqu’il s’agit de choses bonnes ou mauvaises en soi. [...] les choses bonnes peuvent devenir mauvaises et les choses mauvaises bonnes, selon la façon dont la raison les envisage. [...] toute volonté qui n’obéit pas à la raison, que celle-ci soit droite ou dans l’erreur, est toujours mauvaise 66. |

Toutefois, si la conscience «se trompe volontairement, soit directement, soit indirectement, par une erreur portant sur ce qu’on est tenu de savoir, une telle erreur n’excuse pas du mal la volonté qui agit conformément à cette raison ou conscience erronée»67.

|

Nul ne peut agir contre ses convictions, comme l’avait déjà dit saint Paul (Rm 14,23). Toutefois, le fait que la conviction acquise soit évidemment contraignante au moment où l’on agit ne signifie aucunement canoniser la subjectivité. Ce n’est jamais une faute de suivre les convictions que l’on s’est formé, au contraire, on doit les suivre. Néanmoins, ce peut être une faute d’en être arrivé à se former des convictions si erronées, et d’avoir piétiné la répulsion de l’anamnèse qui est dans l’être. La faute, donc, se trouve ailleurs, plus en profondeur : non au moment même de l’acte, non dans le jugement présent de la conscience, mais dans cette négligence vis-à-vis de mon être même, qui m’a rendu sourd à la voix de la vérité et à ses suggestions intérieures 68. |

Lorsque la conscience porte des jugements qui sont manifestement en désaccord avec la loi morale commune, tout en étant de bonne foi, on parle d’ignorance invincible. «Si l’ignorance est invincible, ou le jugement erroné sans responsabilité du sujet moral, le mal commis par la personne ne peut lui être imputé. Il n’en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ses erreurs»69.

|

C’est toujours de la vérité que découle la dignité de la conscience : dans le cas de la conscience droite, il s’agit de la vérité objective reçue par l’homme, et, dans celui de la conscience erronée, il s’agit de ce que l’homme considère par erreur subjectivement vrai. [...] Avant de nous sentir facilement justifiés au nom de notre conscience, nous devrions méditer la parole du Psaume : «qui s’avise de ses faux pas ? Purifie-moi du mal caché» (Ps 19/18,13) 70. |

L’erreur peut être surmontée par le dialogue, l’étude, l’expérience de vie, mais elle demeure parfois momentanément insurmontable. «Est affecté d’ignorance invincible l’homme qui, quoiqu’il fasse, n’est pas capable dans l’heure présente de vaincre son incapacité à distinguer le bien du mal, ou tel bien de tel mal»71.

|

La question doit être bien réfléchie : beaucoup sont, sur certains points, à des moments déterminés, incapables de percevoir, de reconnaître expressément, la moralité de tel ou tel acte. Autant il est déraisonnable et irrespectueux de présumer une ignorance invincible généralisée chez quelqu’un (ce qui signifierait une absence totale de moralité), autant il est fréquent de voir que tel ou tel comportement (qu’il s’agisse de travail, de profession, d’argent, de sexualité ou du politique) ne semble pas pouvoir, aux yeux de telle ou telle conscience humaine, relever de la moralité. L’homme ne voit pas le rapport qui existe entre tel geste et le bien moral. Son ignorance est invincible s’il n’a pas à sa disposition des moyens humainement possibles pour lui faire dépasser hic et nunc (ici et maintenant) cette ignorance sur ce point déterminé. Pour toutes sortes de raisons (culturelles ou morales, voire coupables), il ne perçoit pas comment telle ou telle chose relève de l’ordre de la moralité ; même s’il lit ou entend dire le contraire, il ne peut le comprendre 72. |

Le primat donné à la conscience explique une préoccupation des documents officiels de l’Église par rapport à l’évolution de la mentalité culturelle dans laquelle baignent les consciences. On se souvient notamment de l’expression «culture de mort» reprise mainte fois par Jean-Paul II pour évoquer la culture contemporaine où la perte de la vérité sur l’homme conduit à malmener sa dignité73.

2.4.6 Conscience et vie de foi

Nous avons lu dans Gaudium et Spes que l’habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. De même la négligence à rechercher le vrai et le bien. Au contraire, la familiarité avec Dieu et avec l’Évangile rend la conscience de plus en plus à même de bien juger et conduire l’homme. Nous en avions déjà parlé au sujet de cette «connaturalité» au bien que l’homme acquiert par l’usage des vertus (voir p.34 ). Laissons saint Paul nous suggérer cela avec ses mots chaleureux :

|

Voici ma prière : que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance et pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. (Ph 1,9-10a) Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. (Rm 12,2) |

Une nouvelle fois nous découvrons que l’éthique n’est pas d’abord une affaire de lois et de permis/défendu mais de croissance intérieure et d’un amour qui devient de plus en plus perspicace et généreux.

1.Bruguès, Dictionnaire de morale catholique, p. 449.

2.Ibid.

3.Jean-Paul II, Veritatis splendor, № 64.

4.Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia-IIæ, Qu.59 a.5. Pour les curieux, on peut lire la Somme sur ce site : docteurangelique.free.fr

5.Lc 10,21 : À ce moment, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : «Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.»

6.Lc 7,11 : Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 12Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on transportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. 13En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit : «Ne pleure pas.» Cf. Jn 11.

7.Mc 3,4 : «Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien, ou de faire le mal ? de sauver une vie, ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. 5Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l’endurcissement de leurs cœurs, il dit à l’homme : «Étends la main.» Il l’étendit, et sa main redevint normale.

8.Mt 26,37 : Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. 38Il leur dit alors : «Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi.»

9.Lc 22,15 : Il leur dit : «J’ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! 16Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu.»

10.Thomas d’Aquin, Somme Théologique, IIa-IIæ, Qu.26.a.4.

11.Cf. S. Augustin, Trin. 8, 3, 4.

12.S. Augustin, Civ. 14, 7. Le tout provient du CEC, № 1766.

13.Pour toute cette réflexion, on trouvera un bon éclairage dans Christoph Schönborn, Suivre Jésus au jour le jour, Parole et Silence, 2005, ici p. 78. Ce petit livre est une très bonne référence pour le cours.

14.Ibid., p. 71.

15.Ibid., p. 70.

16.Ibid., p. 84-85.

17.CEC, № 1770.

18.G de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, t.VI, L’individualisme ockhamiste, Paris 1946, pp.46-47, cité par Pinckaers, Les sources de la morale, p. 345.

19.Cf. Stanley Hauerwas, «Toward an ethics of character», dans : Theological Studies, 33 (1972), p. 698–715.

20.Radcliffe, «Quelle forme pour l’Église de demain ?» ; repris dans La Documentation Catholique, 18/10/2009, p.937.

21.cf. Benoît XVI, Foi, raison et université – Rencontre avec les représentants du monde des sciences, Université de Ratisbonne, 12 septembre 2006 : «À la fin du Moyen Âge, se sont développées, dans la théologie, des tendances qui ont fait éclater cette synthèse entre l’esprit grec et l’esprit chrétien. Face à ce qu’on appelle l’intellectualisme augustinien et thomiste, commença avec Duns Scot la théorie du volontarisme qui, dans ses développements ultérieurs, a conduit à dire que nous ne connaîtrions de Dieu que sa voluntas ordinata. Au-delà d’elle, il y aurait la liberté de Dieu, en vertu de laquelle il aurait aussi pu créer et faire le contraire de tout ce qu’il a fait. Ici se dessinent des positions qui peuvent […] tendre vers l’image d’un Dieu arbitraire, qui n’est pas non plus lié à la vérité ni au bien. La transcendance et l’altérité de Dieu…»

22.Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia-IIæ, Qu.1 a.1.

23.Pinckaers, Les sources de la morale, p. 339.

24.Ibid.

25.Ibid., p. 340.

26.Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris : Gallimard, 1943, p. 514.

27.On trouve cette idée dans la «Déclaration des droits de l’homme et du citoyen» de 1789 : «La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.» Comme dit le proverbe, ma liberté s’arrête là où commence celle des autres…

28.Benoît XVI, Foi, raison et université – Conférence de Ratisbonne.

29.Bruguès, Dictionnaire de morale catholique, p. 59.

30.Benoît XVI, Audience générale, 7 juillet 2010.

31.Pinckaers, Les sources de la morale, p. 340.

32.Pour reprendre l’expression du comité consultatif d’éthique belge dans son avis № 30 du 5/7/2004 sur la gestation pour autrui, point 4.3.3.2.2

33.Pinckaers, Les sources de la morale, p. 347-348.

34.L’analyse initiale, faite à la fin de la première guerre mondiale par Max Weber, ne manque pas d’intérêt. Il compare une «éthique de conviction», qu’il attribue au prêtre ou au syndicaliste, et une «éthique de responsabilité» qui devrait être celle de l’homme politique authentique. «Lorsque les conséquences d’un acte fait par pure conviction sont fâcheuses, le partisan de cette éthique n’attribuera pas la responsabilité à l’agent, mais au monde, à la sottise des hommes ou encore à la volonté de Dieu qui a créé les hommes ainsi. Au contraire le partisan de l’éthique de responsabilité comptera justement avec les défaillances communes de l’homme (car, comme le disait fort justement Fichte, on n’a pas le droit de présupposer la bonté et la perfection de l’homme) et il estimera ne pas pouvoir se décharger sur les autres des conséquences de sa propre action pour autant qu’il aura pu les prévoir». (Max Weber, Le savant et le politique, Conférences de 1917 et 1919, disponibles online, Paris : Plon, 1959, p. 64). La réflexion de Weber naît de la tension entre fin et moyens, spécialement dans la tendance à utiliser des moyens discutables pour une fin bonne, comme on le voit dans l’utilisation inévitable de la violence en politique.

35.Jean-François Mattei, Rapport à Monsieur le Premier ministre sur l’éthique biomédicale, pdf web, 15 novembre 1993, p. 4.

36.Jean-Paul II, Encyclique Centesimus annus, 1er mai 1991, № 46.

37.Walter Kasper, «L’Église et les processus modernes de la liberté, Conférence, Bologne, 23 nov. 1994», dans : La Documentation Catholique, 2111 (5 mars 1995), p. 238-245, 239. Cet article inspirera tout ce numéro.

38.Art. Adorno, url : http://www.britannica.com/EBchecked/topic/6362/Theodor-Wiesengrund-Adorno.

39.Kasper, «L’Église et les processus modernes de la liberté», p. 240 et 241.

40.Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965, № 17. 41.Jean-Paul II, «Discours aux participants du Congrès international de théologie morale», 10 avril 1986, § 2, Insegnamenti IX, 1 (1986), p.970-971, cité dans Jean-Paul II, Veritatis splendor, № 84

42.Benoît XVI, Visite au Grand Séminaire pontifical romain à l’occasion de la fête de la Vierge de la confiance, 20 février 2009.

43.CEC, № 1776, citant le Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, № 16.

44.Il semble que ces deux termes, parfois inutilement opposés comme deux courants de la théologie morale, sont l’écho de ce que les médiévaux appelaient d’une part la syndérèse et d’autre part la conscience. Voir par exemple Bernard Baertschi, art. Sens moral, dans : Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la dir. de Monique Canto-Sperber, t. 2, Paris : Puf, Quadrige, 2004, p. 1759 au sujet de la doctrine de saint Bonaventure

45.John-Henry Newman, Certain difficulties felt by Anglicans in catholic teaching, considered in a letter to the Duke of Norfolk, t. II, 1874, p. 5.

46.John-Henry Newman, Sermons universitaires, IV, § 6, p. 59-60.

47.Par exemple Pierre peut penser que, dans certains cas, le mensonge est moralement licite, alors que Paul soutiendra, au contraire, que le mensonge est toujours un mal et ne peut jamais être autorisé.

48.Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia-IIæ, Qu.19 a.3.

49.Ibid., Ia-IIæ, Qu.1 a.1.

50.cf. CEC 1779.

51.Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia-IIæ, Qu.19 a.5.

52.Benoît XVI, Discours aux participants à l’assemblée générale de l’Académie pontificale pour la vie, 24 février 2007.

53.Ibid.

54.Newman, Difficulties of Anglicans, II, p. 250.

55.Jean-Paul II, Veritatis splendor, № 61.